お宮参りの掛け着を、三歳の七五三で再び纏う

大阪と東大阪で着付け教室・和裁教室・出張着付け・お着物相談をしている着付けと和裁〜いろは〜の吉田さきです。

赤ちゃんの誕生を祝って神社にお参りする「お宮参り」。

そのときに使った掛け着(祝い着)は、実は三歳の七五三でも再び着られることをご存じでしょうか?

今回は、掛け着を七五三で活用するための方法と、その背景にある“家族の物語”について綴ってみたいと思います。

掛け着(祝い着)とは?

掛け着(祝い着)は、お宮参りの際に赤ちゃんに掛ける晴れ着。多くは一つ身という仕立て方で仕立てられています。

七五三で着るための仕立て直しのポイント

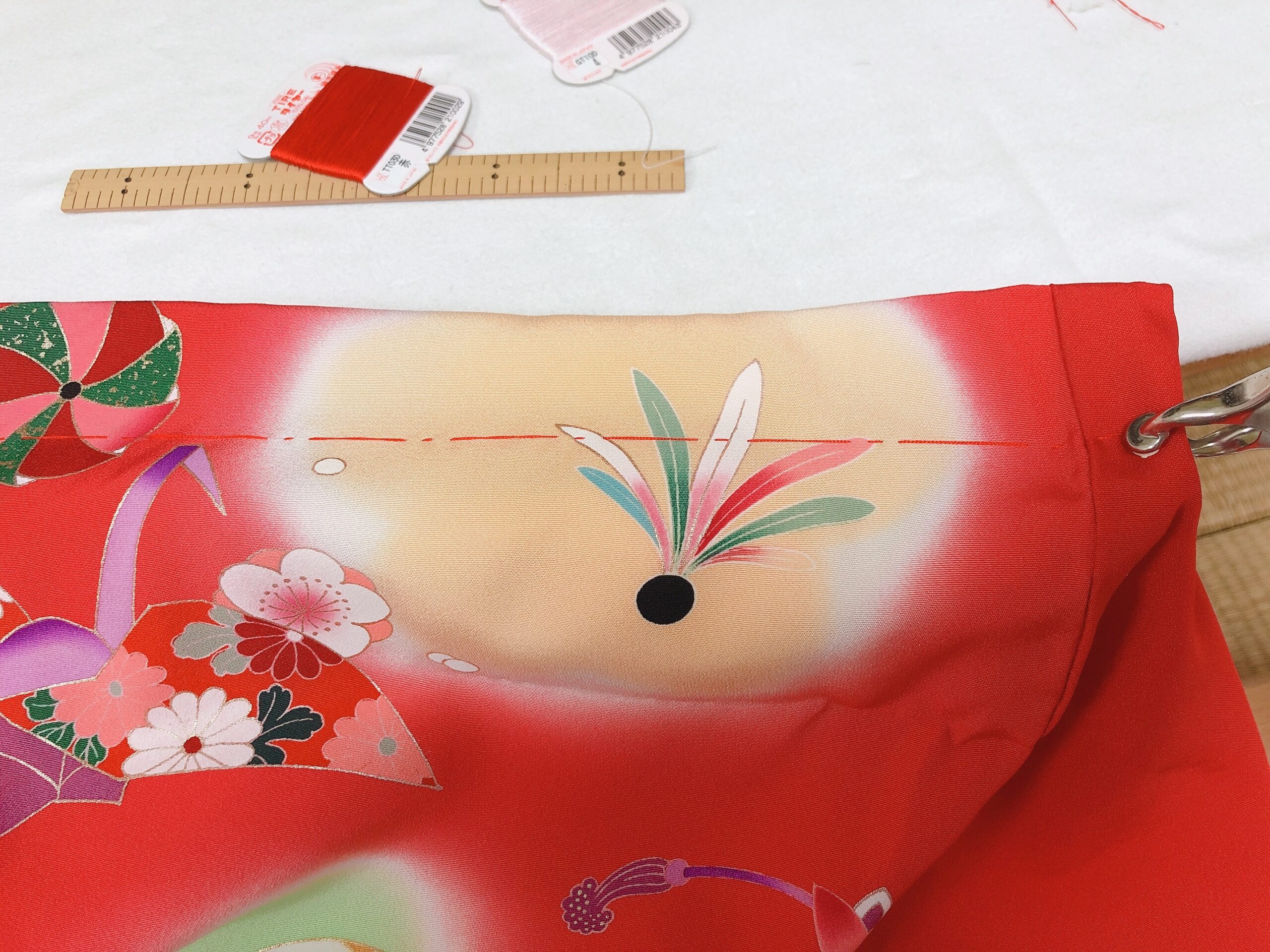

. 肩揚げ(肩上げ)・腰揚げ(腰上げ)を施す

3歳児の体型に合わせて、肩と腰に「揚げ(上げ)」を入れます。これは成長を願う意味も込められた、日本ならではの仕立ての知恵。

2. 袖口下を縫い閉じ丸みを付ける

掛け着(祝い着)のお袖は袖口下が全て開いている状態になっています。

三歳で着る時にはこの開いているところを縫い閉じ、底に丸みをつけます。

男の子の場合は丸みの大きさを小さめにしたり、丸みをつけずに角袖にする場合もあります。地域やご家族の考え方によりけりですので、ご相談くださいね。

3. 紐を縫い付ける

お宮参りのときは表地と共布の太めの紐が縫い付いていますが、これを取り外ます。

そして着付けで使う腰紐を子供サイズに短くして縫い付けます。

そうすることで、よく動く子供の着崩れ防止になります。

長襦袢・着物共に縫い付けますが、私のおすすめは、長襦袢には縫い付けず、着付ける時にコーリンベルトを使います。紐だと力加減が難しいですがゴムなのでお子様も楽ですし、衿がはだけることもなくなります。

4. 長襦袢のお袖の中の内袖を外す

掛け着(祝い着)の長襦袢のお袖には中に色のついたお袖がもう一枚付いています。

三歳で着る時にはこれを取り外します。

5. 半衿を縫い付ける

掛け着(祝い着)には半衿が付いていません。三歳の七五三では長襦袢に半衿を縫い付けてお子様に着せてあげます。少ししか見えませんが、女の子なら首元が華やかになります。男の子でしたら刺繍有りの半衿もありますが、無地の半衿をつけます。白色もありますが、コーディネートにより色付きの半衿でも構いませんよ。

6. 被布とのコーディネート

三歳の七五三では、着物の上に被布というベストのようなものを着せます。

色もたくさんあり、柄も色々とあります。

着物の柄がたくさんあるなら被布はシンプルなものにしたり、逆に着物がシンプルなら被布は柄がたくさん入っていてもバランスが取れます。

着物と被布が同じ柄のセット物もありますよ。

追記:

三歳女の子の場合

被布を着せずに七歳の七五三と同じように帯を締める場合もあります。

お子様の体格や体力次第では帯付きで着せてあげても構いません。

三歳男の子の場合

被布を着せずに五歳の七五三と同じように羽織袴を着せる場合もあります。

お子様の体格や体力次第では羽織袴を着せてあげても構いません。

なぜ「再び纏う」ことが尊いのか

お宮参りの掛け着を七五三で再び着ることは、単なる節約や再利用ではありません。

それは、家族の祈りと成長の証を、もう一度纏うということ。

「この着物で、あなたが初めて神社に行ったのよ」

「おばあちゃんが選んでくれたんだよ」

そんな会話が生まれるたびに、着物は“記憶を織り込んだ布”として、家族の物語を紡いでくれます。

和裁士としてのひとこと

掛け着の肩揚げ(肩上げ)・腰揚げ(腰上げ)は、お裁縫が得意な方なら自分で出来ない事もありませんが、

揚げの配置、サイズ感など、細やかな配慮が必要です。

そして揚げ縫いだけではなく、半衿や紐の縫い付けなども必要です。

ご自分で揚げ縫いされるのが不安でしたら、是非プロに頼んでくださいね。

呉服屋さんなどで頼む事もできますが、和裁士に直接頼んでもらう方が、お客様の声を直接聞いてから仕事に取り掛かれますし、 何かあった時にもすぐにやり取りできますよ。

もし「うちの祝い着も七五三で着られるかしら?」と迷われたら、ぜひお気軽にご相談くださいね!

お申し込み・ご見学・お問い合わせ

お申し込み・ご見学・お問い合わせはこちら▼▼▼▼▼▼

大阪市の着付け教室・出張着付け・和裁教室 着付けと和裁〜いろは〜

大阪市平野区加美北5丁目

JRおおさか東線 衣摺加美北(きずりかみきた)駅から徒歩6分、駐車場あり

(詳細はお問い合わせの後お知らせ致します)

アクセスとレッスン時間

▷Instagram(フォロー大歓迎!)