七五三で着る着物の「揚げ縫い」ご依頼

大阪と東大阪で着付教室・和裁教室・出張着付け・お着物相談をしている着付けと和裁〜いろは〜の吉田さきです。

七五三は、子どもの健やかな成長を祝う大切な節目。

その晴れの日に纏う着物には、家族の想いや物語が込められています。

私のもとには「お宮参りの着物を、七五三で着せたい」「サイズが合わなくて…」というご相談がよく寄せられます。

そんなときに施すのが「揚げ縫い」。

今回は、揚げ縫いの仕立ての流れ、ご依頼のタイミング、そして実際にお預かりしたお着物のご紹介をさせて頂きますね。

仕立ての流れ1:「着丈」と「裄丈」を測る

着丈を測る

着丈とは、首の付け根(うなじのぐりぐりの骨)から足元までの長さのこと。

3歳のお子さまは個人差も大きいため、実際に立ってもらい、足首が少し見えるくらいの長さを目安に測ります。 掛け着の元の長さとのバランスを見ながら、腰揚げ(腰上げ)を施します。

裄丈を測る

裄丈は、背中の中心から肩を通って手首までの長さ。

腕を斜め45度くらいに下ろした状態で測るのがポイントです。

この裄丈に合わせて肩揚げ(肩上げ)を施すことで、袖が長すぎたり短すぎたりせず、動きやすく美しい着姿になります。

実際にお会いして採寸が出来ない場合には、お客様に測って頂くことになりますが、おうちでできる測り方のコツをお伝えしておりますのでご安心下さいね。

仕立ての流れ2:「着物」と「長襦袢」「半衿」をご用意下さい

- 「着物」「長襦袢」共に揚げ縫いを施す

- 袖口下を縫い閉じ、丸みを付ける

- 長襦袢に半衿を縫い付ける

- 元々付いていた太い紐は取り外し、着付け用の紐を縫い付ける

上記の作業をしますので、「着物」「長襦袢」「半衿」をお預け下さい。

詳しくはこちらの記事にも紹介していますのでご覧くださいね。

ご依頼の時期について 〜“ちょうどよい”タイミングとは〜

七五三の着物の揚げ縫いのご依頼は、「早めに準備を」と思われる方が多いのですが、実は“早すぎる”のも少し注意が必要です。

お子さまの成長は日々めざましく、特に3歳前後は数ヶ月で身長や腕の長さがぐんと伸びることもあります。

そのため、あまりに早い時期に採寸や仕立てをしてしまうと、当日にはサイズが合わなくなってしまうということも。

目安としては、七五三の1ヶ月半〜2ヶ月前頃にご相談いただけると、成長を見越した調整がしやすく、余裕をもって仕立てを進めることができます。

もちろん、お急ぎの場合やご不安な点がある場合は、いつでもお気軽にご相談くださいね。

実際にお預かりしたお着物のご紹介

ここからは、実際にご依頼いただいたお着物の一部をご紹介いたします。

ご家族の想いが込められた一枚一枚に、丁寧に揚げ縫いを施しました。

祝いの日にふさわしい、やわらかな仕上がりをご覧ください。

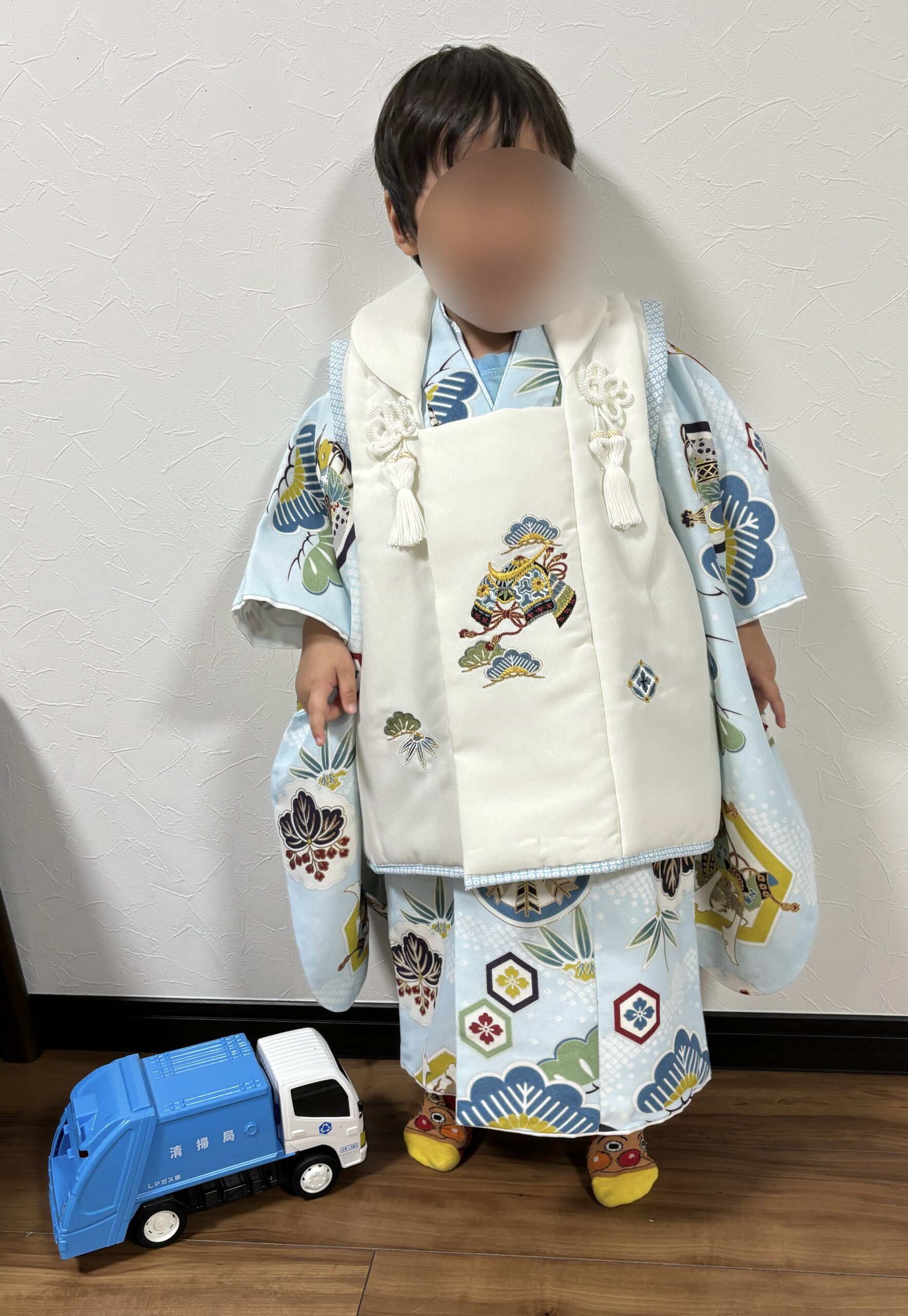

ケース1

お子様のサイズに合わせて揚げ縫いさせていただきました。

ケース2

既製品で元々揚げ縫いした状態のものでしたが、お子様のサイズと違ったのでサイズを合わせて揚げ縫いをしました。

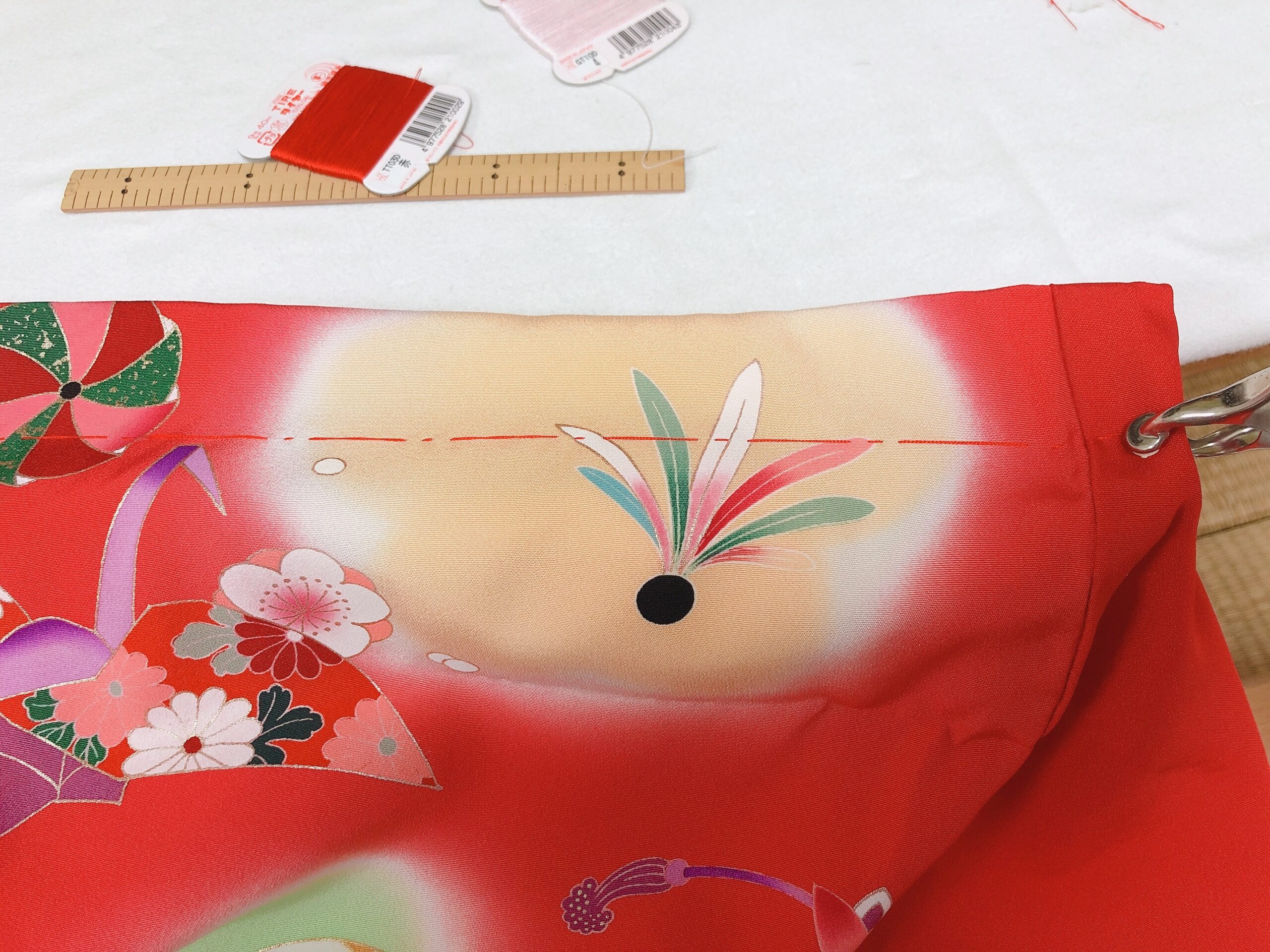

ケース3

掛け着だったものを縫い上げしてお袖の丸みを縫い、紐も取り替えました。

最後に

着物の揚げ縫いは、ただのサイズ調整ではありません。

それは、成長を願う祈りのしるしであり、家族の物語を布に刻む作業でもあります。

お子さまが纏うその一枚が、誰かの手で丁寧に仕立てられ、祝いの日に花開く――

そんな瞬間に寄り添えることを、私は何よりの喜びと感じています。

ご依頼やご相談は、どうぞお気軽に。

一針一針に、心を込めてお手伝いさせていただきます。

お申し込み・ご見学・お問い合わせ

お申し込み・ご見学・お問い合わせはこちら▼▼▼▼▼▼

大阪市の着付け教室・出張着付け・和裁教室 着付けと和裁〜いろは〜

大阪市平野区加美北5丁目

JRおおさか東線 衣摺加美北(きずりかみきた)駅から徒歩6分、駐車場あり

(詳細はお問い合わせの後お知らせ致します)

アクセスとレッスン時間

▷Instagram(フォロー大歓迎!)